Pada suatu sore di ruang kerjanya di LAF, Dina Danish,

seniman Mesir yang sedang residensi dalam rangka Biennale Jogja XII, duduk dan

berbicara dengan tiga orang dalam tiga bahasa yang berbeda: ia mengobrol dengan

saya, asistennya, dalam bahasa Inggris; membalas sapaan Magdi Mostafa, seniman Mesir

yang berbagi ruang residensi dengannya, dalam bahasa Arab; dan mendiskusikan

sesuatu dengan tunangannya Jean-Baptiste Maitre dalam bahasa Perancis.

Dina Danish memang sangat internasional. “Saya menguasai 3,5

bahasa,”katanya, “Inggris, Jerman, dan Arab. Perancis yang setengahnya. Well,

kalau kita anggap Arab Mesir dan Arab Klasik dua bahasa yang berbeda berarti

saya bisa 4,5 bahasa.”katanya sambil tertawa.

Perempuan 32 tahun ini berkebangsaan Mesir, lahir di Paris, tinggal

di Amsterdam, akan menikah dengan orang Perancis, dan mengenyam pendidikan

Amerika serta Jerman. Minatnya terhadap bahasa terbentuk sejak SMA di mana ia

belajar di sekolah berkurikulum Jerman di Mesir. “Di sekolah itu saya harus

belajar dengan bahasa Jerman seakan-akan itu bahasa ibu saya.”kenangnya.

Bagaimana manusia mempelajari dan menyikapi bahasa yang lain dari bahasa ibunya

sendiri adalah sesuatu yang menarik untuk Dina Danish. “Bahasa adalah sarana

komunikasi yang paling penting bagi manusia. Selain itu saya juga senang

menulis.”tuturnya. Dina sekarang sedang menggarap sebuah buku tentang lelucon

dari seluruh dunia.

Perjalanannya ke berbagai tempat di dunia juga membawanya

mengumpulkan berbagai produk bahasa dari kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Lelucon,

takhayul, salah tafsir, pokoknya segalanya yang berhubungan dengan permainan kata-kata

dan cerita menggugah rasa ingin tahunya. Semua itu kerap kali ia dekonstruksi

dalam berbagai bentuk karya seni, entah itu lukisan, video, penampilan,fotografi,

atau instalasi. Bentuk seninya terkadang

bisa jadi sangat lucu tapi membingungkan. Menurut Buku Panduan Biennale XII, ciri

khas Dina Danish adalah memadukan seni konseptual dengan bahasa. Ia tidak

membatasi jenis medianya untuk berkarya.

“Saya selalu senang mempelajari media-media yang baru. Saya

tidak pernah merasa satu media lebih penting dari yang lain,”katanya. “Gisa,

keahlianmu adalah bahasa bukan? Untuk jadi ahli bahasa kamu harus terus belajar

kosa kata baru. Nah bagi saya media seni adalah kosa kata, yang jumlahnya ada

banyak dan harus terus saya pelajari.”jelasnya. Memang, saya menyadari bahwa

saya tidak bisa menjawab ketika beberapa teman saya bertanya Dina itu seniman

apa. “Lukisan? Foto? Video?”tanya mereka. Saya harus menjawab dia melakukan

semuanya.

Walau demikian, Dina memulai berkesenian dengan mempelajari

lukisan di The American University in Cairo. Ia mendapatkan gelar S2 di San

Francisco dalam bidang lukisan dan drawing. “Tapi selama kuliah S2 saya jarang

sekali melukis,”katanya. “Everyone who

made any painting is usually problematic.”ujarnya sambil tertawa.

Menurutnya lulus kuliah seni dengan karya lukis itu sangat susah. “Saya membuat

segalanya kecuali lukisan untuk lulus kuliah,”katanya.

Maka, daripada membatasi diri pada media berkesenian, Dina

Danish memilih mencirikan diri pada sebuah metode kerja yang unik. “Saya selalu

mulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Saking sederhananya mungkin orang

akan mengira itu suatu kekonyolan, kebodohan, atau kebanalan. Saya memberi

perhatian pada sesuatu yang sangat sederhana, lalu mengeksplorasinya sejauh

mungkin.”

Salah satu yang

menjadi minat besarnya adalah tongue

twisters, rangkaian kata-kata yang harus diucapkan dengan cepat sampai kita

keseleo lidah. Pada hari-hari pertama ia bekerja di Jogja, saya memasang status

di laman Facebook saya bahwa kami sedang mengumpulkan tongue twisters dari Indonesia. Responsnya luar biasa. Teman-teman

mengirimkan tongue twisters yang

mereka tahu dari bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dari yang biasa saja sampai

yang sulit, dari yang lucu sampai yang saru. Dina terutama tertarik pada “Kuku

kaki kakek kaku-kaku”, “Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol… sepuluh tongkol”,

“Satu sate tujuh tusuk”, dan “Laler lare rolas”

“Kita bisa membuat banyak hal dari sini,”jelasnya dengan

bersemangat siang itu di LAF. “Misalnya ‘tongkol’ ini. Kita bisa membuat sebuah

lukisan ikan tongkol, satu di baris paling atas, dua di baris bawahnya, tiga di

baris bawahnya lagi, sampai sepuluh tongkol di baris paling akhir.”

“Kuku kaki kakek kaku-kaku” terpatri dalam pikirannya karena

bunyinya yang lucu, sedangkan bayangan visual “Satu sate tujuh tusuk,”

menurutnya sangat menggelitik. Setelah mengumpulkan materi dan memikirkannya,

Dina memutuskan akan membuat sebuah karya video dari “Satu sate tujuh tusuk”

dan “Laler lare rolas”. Dalam video itu, sebuah kelompok koor akan menyanyikan “Sweet

Child of Mine” yang liriknya diganti seluruhnya dengan “Satu sate tujuh tusuk”

dan “I Dreamed a Dream” yang liriknya diganti dengan “Laler lare rolas”.

Sebagai native speaker, saya disuruh

mencoba menyanyikan gubahan kami itu. Saya benar-benar merasa konyol dan bodoh,

terutama saat menyanyikan nada-nada sedih “I Dreamed a Dream” dengan “laler

lare rolas”, namun Dina dan Jean-Baptiste memandang saya menyanyi dengan mata

berbinar-binar seperti melihat gunung emas.

“Perfect,”katanya.

“Kedua lagu tersebut sama-sama lagu yang familiar bagi orang-orang di seluruh

dunia, maka ketika kamu menyanyikannya dengan lirik dari bahasa lain,

keanehannya sangat terasa.”

Sayangnya proyek tongue

twisters ini harus dibatalkan. Waktunya terlalu sempit dan biayanya mahal,

sementara kami harus menyewa dan melatih sekelompok koor, mencari partitur dua

lagu dan menggubah liriknya, menyewa studio untuk rekaman, menyewa tim film-maker, memproduksi setting, dan

macam-macam lagi. “Tidak masalah. Kami tetap bisa menggunakan tongue twisters ini untuk hal-hal lain.”kata

Dina. Sebagai gantinya, ia memamerkan video “The Sailor’s Shirt” yang ia buat

di Amsterdam pada tahun 2011.

|

| "The Sailor's Shirt" di Lantai 3 JNM, Biennale Jogja XII |

|

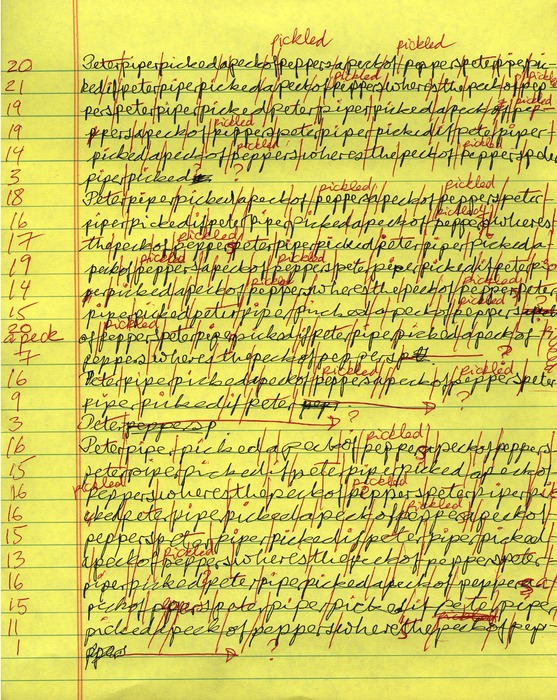

| Salah satu respons Dina terhadap tongue twisters. Bukannya mengucapkannya dengan cepat, Dina menuliskannya dengan cepat, lalu mengkoreksinya dengan warna yang berbeda. |

Walau demikian, ide tongue

twisters ini sangat unik dan menarik. Tongue

twisters memenuhi kriteria “sederhana”, “konyol”, dan “banal”. Menurut

Dina, kalimat-kalimat tongue twisters di

seluruh dunia tidak memiliki konten yang penting. Arti dari kalimat “kuku kaki kakek

kaku-kaku” memang sangat banal, tidak penting, dan bahkan konyol. Ketika ia

meminta saya menerjemahkannya, saya bilang, “Grandfather’s toe nails are stiff.”

yang tentu saja tidak jelas, tidak penting, konyol, dan bodoh.

Menurut Dina, yang penting dari tongue twisters adalah trik pengucapan dan bunyi kata-katanya. Buat

saya, “kuku kaki kakek kaku-kaku” konyol karena saya paham artinya, tapi untuk

Dina, bunyinya sangat menarik. “Kukukakikaku…

you know, just the sound of things. Nothing at all.” ujarnya. Bunyi bahasa

yang menarik itu yang membuat tongue

twisters susah diucapkan. Tongue twisters

diciptakan supaya kita salah berucap. “They

are meant to be failed at. Dalam bahasa apa pun. Mau itu bahasa ibumu, mau

itu bahasa asing yang sudah sangat kamu kuasai, kamu akan selalu gagal

mengucapkan tongue twisters. Seperti ‘laler

lare rolas’. Kalimat ini sama susahnya buat kita berdua.”ujarnya. “The sound is bound to failure. The content

is meaningless.” cukup banal dan konyol bukan?

“Jadi menurut saya, okay, kita memang ditakdirkan untuk

gagal mengucapkan tongue twisters. Kenapa

susah payah melakukannya?” tuturnya. Maka Dina Danish berupaya mencari alternatif

pengganti pengucapan oral yang selalu gagal itu, supaya kita bisa berhasil

dengan tongue twisters.

Dina menunjukkan salah satu video performance yang ia buat berdasarkan tongue twisters dalam bahasa Inggris “Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread. Spread it thick, say

it quick”. Dalam performance itu

ada tiga atau empat aktor yang duduk di depan meja, mengolesi roti hitam dengan

mentega, selai blueberry, dan selai strawberry, lalu memakannya dengan cepat.

Aksi itu diulangi beberapa kali dengan tempo yang makin lama makin cepat. Lalu

setelah selesai mereka langsung meninggalkan meja.

“Give the meaninglessness a form.” Katanya ketika menguraikan inti

dari proyeknya. Memberi bentuk kepada ketiadaan arti, entah dalam bentuk performance, lukisan, patung, nyanyian,

dan lain sebagainya. Dengan memberi bentuk yang berarti pada kebanalan makna,

Dina Danish merasa telah mengatasi kegagalan pengucapan oral. Selain itu,

terciptalah suatu karya seni yang bisa berdiri sendiri pula.

Pengucapan oral dan bunyi suatu bahasa adalah salah satu unsur

bahasa yang menarik bagi Dina Danish. “Sebelum kamu menguasai suatu bahasa, kamu

harus membiasakan dirimu dengan bunyi dari bahasa tersebut.”ucapnya. Ia

mengambil contoh seorang anak kecil yang baru belajar berbicara. Anak kecil

tersebut akan memulai belajar bahasa dengan mendengarkan dan meniru suara.

Setelah itu baru ia menggunakan bentuk-bentuk suara itu untuk menyampaikan

makna, misalnya minta makan atau minum. “Yang menarik dari bunyi bahasa adalah

cara pengucapannya. Pronunciation. Bagaimana

kamu menggerakkan mulut dan lidahmu untuk mengucapkan kata-kata itu dengan benar.

Pronunciation bisa menjadi sangat

menarik ketika kamu sedang mempelajari bahasa baru. Ketika kamu benar-benar

bisa menguasai bahasa tersebut, kamu bisa berbicara menggunakan bahasa tersebut

tanpa aksen. Itu benar-benar sulit.”katanya.

Masih terkait dengan bahasa, Dina Danish juga tertarik

dengan bentuk tulisan dari kata-kata tersebut. “Bagaimana jika bentuk-bentuk

huruf itu tidak bermakna? Hanya garis-garis dan bentuk, bukan? Hanya

bentuk-bentuk yang saling terkait satu sama lain.” Katanya. Selain itu Dina

juga tertarik dengan ragam bentuk wadah bahasa. Maka ia punya kebiasaan

mengumpulkan kertas dari tempat-tempat residensinya di seluruh dunia. Kertas bergaris

adalah bentuk wadah kosong yang menunggu untuk diisi produk bahasa. Karya

batiknya, Lined Paper, yang dipajang di LAF pun juga merespon bentuk kertas

dari buku-buku tulis yang ia beli di Jogja.

Walau sangat tertarik dengan bahasa, Dina tidak belajar linguistik

secara khusus. Ia mengambil kuliah wajib linguistik selama kuliah master, senang

membaca dan menghadiri seminar tentang linguistik, namun tidak pernah

mendalaminya. Karya seninya yang merespon bahasa lebih berakar pada pengalaman

personal ketika ia terekspos suatu bahasa asing atau produk bahasa yang tidak

biasa. Reaksi personalnya membuatnya lebih mudah dalam mendekonstruksi teks

menjadi bentuk visual. “Bentuk teks dan visual saling mendukung. Tidak ada yang

lebih penting dari yang lain.”tuturnya.

Bagaimana dengan tanggapan audiens karya seninya? Ketika

mereka melihat hal-hal yang lumrah dan bahkan cenderung konyol dari kehidupan

sehari-hari didekonstruksi dalam bentuk karya seni? “Kebanyakan tertawa,”kata

Dina. Video-video performance-nya

ganjil tapi menggelitik. Menurutnya, memang bentuk karya seninya berhubungan

dengan bagaimana membuat orang tertawa.

Bekerja dengan Dina Danish selama enam minggu merupakan

pengalaman baru yang sangat berharga bagi saya. Saya, yang sama sekali bukan

anak seni, jadi tahu bahwa seniman tidak hanya bisa mengkhususkan diri pada

suatu media, namun bisa juga mengkhususkan diri pada konsep dan metode

berkarya. Dina memberi perhatian khusus pada hal-hal konyol dan bodoh yang kita

lakukan sehari-hari lalu mengeksplorasinya sejauh mungkin. Hal-hal tersebut ia

ubah menjadi berbagai bentuk karya seni yang bisa membuat orang mengerutkan

kening karena kebingungan atau mendengus tertawa karena kekonyolan yang ia tonjolkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar